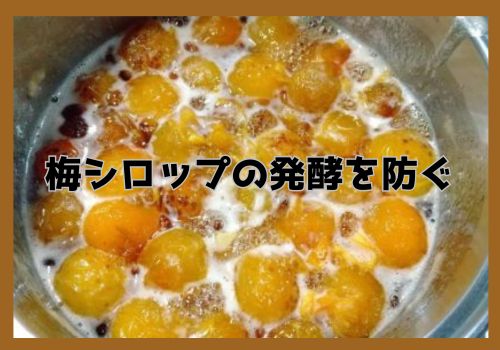

梅シロップ作りに挑戦したのに、発酵して泡が出たり、カビが生えてしまったりした経験はありませんか?

特に完熟梅を使うと、未熟梅よりも発酵やカビのリスクが高くなります。

しかし、正しい作り方と保存方法を知っていれば、失敗せずに美味しい梅シロップを作ることができます。

本記事では、完熟梅で作る梅シロップづくりで失敗しないための基本ポイントから、発酵・カビを防ぐコツ、万が一失敗したときの対処法まで詳しく解説します。

初心者でも簡単にできる方法を紹介するので、ぜひ最後までお読みください!

完熟梅での梅シロップづくりで失敗しない基本ポイント

梅シロップを成功させるためには、いくつかの基本ポイントを押さえておくことが大切です。

特に、完熟梅を使う場合は、青梅と異なる特徴があるため、適切な扱いが求められます。

ここでは、完熟梅で作るメリットや必要な材料・道具について詳しく解説します。

完熟梅で梅シロップを作るメリットとは?

梅シロップ作りには、青梅と完熟梅のどちらも使えますが、完熟梅を使うことで得られるメリットがいくつかあります。

風味が豊かでまろやかな甘さになる

完熟梅は、未熟な青梅に比べて酸味が和らぎ、フルーティーな香りが強いのが特徴です。

シロップにすると、まろやかで深みのある味わいになります。

青梅と完熟梅の両方で梅シロップを作り、両方を飲み比べてもらうと、完熟梅のほうが人気です。

砂糖とのなじみも良く、自然な甘さが引き出されるため、飲みやすい仕上がりになります。

早くエキスが出る

完熟梅は果肉が柔らかいため、砂糖と漬けると短期間でエキスが抽出されます。

一般的に、青梅では2~3週間かかることが多いですが、完熟梅を使うと2~3週間ほどでシロップが完成します。

手軽に作りたい方にもおすすめです。

えぐみが少なく、雑味のない仕上がりに

青梅には「アミグダリン」という成分が含まれており、これがえぐみや渋みの原因になります。

一方、完熟梅はこの成分が減少しているため、クセのないスッキリとした味わいのシロップを作ることができます。

ただし、完熟梅は柔らかいため傷みやすく、適切な管理をしないと発酵やカビが発生しやすくなります。

次の章では、梅シロップ作りに必要な材料や道具を確認し、準備を整えましょう。

梅シロップ作りに必要な材料と道具一覧

梅シロップ作りを成功させるためには、適切な材料と道具を準備することが重要です。

特に完熟梅を使う場合、発酵やカビを防ぐために、清潔な環境で作業をすることが欠かせません。

ここでは、必要な材料と道具について詳しく解説します。

必要な材料

- 完熟梅 … 1kg(傷の少ないものを選ぶ)

- 氷砂糖 … 1kg(ゆっくり溶けるため発酵を抑える)

- 酢(お好みで) … 大さじ2(発酵を防ぐ効果あり)

梅シロップにはさまざまな砂糖が使えますが、上白糖がおすすめです。

上白糖は梅のエキスが抽出されるのが早く、雑菌が繁殖しにくい環境を作ります。

また、発酵を防ぐために酢を少量加えるのも効果的です。梅の風味を損なわずに、保存性を高めることができます。

準備する道具

- 保存瓶(4L程度の広口瓶) … 梅と砂糖を漬ける容器

- 竹串 or 爪楊枝 … 梅のヘタを取るため

- キッチンペーパー or ふきん … 水気をしっかり拭き取るため

- 消毒用アルコール(食品用) … 瓶や道具を殺菌するため

保存瓶は梅1kgならダイソーの3Lの保存ビンで問題ありません。

2kgなら5Lほしいところです。3kgなら一番大きい8Lでギリギリ入ります。

ただし、8Lはビンを振るのが非常に大変です。2kgまでがいいかもしれません。

また、瓶の殺菌消毒は必須です。熱湯消毒やアルコール消毒を行うことで、カビや発酵のリスクを減らせます。

道具の消毒方法

発酵やカビを防ぐためには、使用する道具の消毒が重要です。

- 瓶の熱湯消毒

- 保存瓶を熱湯でしっかり洗い、自然乾燥させます。

- アルコール消毒

- 乾いた瓶の内側に食品用アルコールをスプレーし、清潔な布で拭き取ります。

これらの準備を整えたら、次はいよいよ梅シロップ作りの手順と管理方法について解説します。

発酵を防ぐための正しい作り方と管理方法

完熟梅は果肉が柔らかく糖分が多いため、梅シロップを作る際に発酵しやすい傾向があります。

発酵が進むと泡が出たり、アルコール臭が発生したりするため、注意が必要です。

ここでは、発酵を防ぐための正しい作り方と管理方法について詳しく解説します。

発酵が起こる原因と失敗しやすいポイント

梅シロップが発酵する主な原因は、以下の3つです。

瓶や道具の消毒不足

梅シロップを作る際に使う保存瓶や道具に雑菌が残っていると、発酵の原因になります。

瓶の内側やフタ部分は特に汚れやすいため、しっかりと熱湯消毒やアルコール消毒を行いましょう。

温度管理の失敗

気温が高い場所で保存すると、発酵が進みやすくなります。

特に梅シロップ作りは6月~7月の梅の旬に行うことが多く、室温が25℃以上になると発酵のリスクが高まります。

直射日光を避け、できるだけ涼しい場所で保存しましょう。

砂糖が溶けるのが早すぎる

砂糖が一気に溶けてしまうと、梅のエキスが短期間で出すぎて発酵しやすくなります。

特に完熟梅は青梅よりも水分が多いため、砂糖の種類を選ぶことが重要です。

氷砂糖を使うことで、ゆっくりとエキスを抽出し、発酵を抑えることができます。

ただし、砂糖が溶けるのが遅いのに瓶を振らないで放置するとカビの原因になるので、注意が必要です。

次に、発酵を防ぐための正しい作り方について詳しく説明します。

発酵を防ぐための適切な保存方法

完熟梅で作る梅シロップは、発酵しやすいため、正しい保存方法が重要です。

発酵を防ぐためには、温度管理や混ぜ方、保存場所の選び方に注意する必要があります。

ここでは、発酵を抑えるための適切な保存方法について詳しく解説します。

保存場所の選び方

梅シロップを保存する場所は、発酵を防ぐために直射日光を避けた涼しい場所が最適です。

以下のポイントを参考にして、適切な場所を選びましょう。

- おすすめの保存場所

- 冷暗所(15~20℃の環境が理想)

- 日が当たらない風通しの良い場所

- 冷蔵庫(発酵が心配な場合)

- 避けるべき保存場所

- 直射日光が当たる場所(温度が上昇しやすい)

- キッチンの近く(ガスコンロや電子レンジの熱で温まりやすい)

- 高温多湿の場所(発酵やカビの原因になる)

気温が25℃以上になると発酵のリスクが高まるため、梅シロップを涼しい場所で管理することが重要です。

梅のエキスがしっかり出た後は、冷蔵庫で保存するとさらに発酵を防ぐことができます。

砂糖が完全に溶けるまでの管理方法

梅シロップ作りでは、砂糖が完全に溶けるまでの管理が重要です。以下の方法を実践すると、発酵を防ぐ効果があります。

- 毎日瓶を軽く振る

- 砂糖が沈殿すると、発酵しやすくなるため、1日1回軽く瓶を振って全体を均一にする。

- 強く振ると梅が傷みやすいので、優しく揺らす程度にする。

- 泡が出てきたら要注意

- 小さな泡が出てきた場合は、早めに冷蔵庫に入れて発酵を抑える。

- 酢(大さじ1~2)を加えると発酵を抑えやすくなる。

- 砂糖が溶けたらすぐに梅を取り出す

- 砂糖が完全に溶けたら、梅を取り出してシロップだけを保存する。

- 梅を入れたままにすると発酵が進みやすくなるため注意する。

完成後の保存方法

梅シロップが完成したら、発酵を防ぐために以下の方法で保存しましょう。

- 冷蔵庫保存(おすすめ)

- 冷蔵庫で保存すれば、発酵のリスクをほぼゼロにできる。

- 1年以上保存可能。

- 冷凍保存

- 長期間保存する場合は、シロップを製氷皿に入れて冷凍すると便利。

- 凍らせることで発酵の心配がなくなる。

発酵を防ぐためには、適切な保存場所を選び、管理方法を守ることが重要です。

次は、カビを防ぐポイントと、万が一カビが生えたときの対処法について解説します。

カビを防ぐためのポイントと対処法

梅シロップ作りでよくある失敗のひとつが「カビの発生」です。

特に完熟梅は果肉が柔らかく、水分が多いためカビが生えやすい傾向があります。

一度カビが発生するとシロップが台無しになってしまうことも。

そこで、カビを防ぐためのポイントと、万が一カビが生えてしまったときの対処法を詳しく解説します。

梅シロップにカビが生える原因とは?

カビが生える主な原因は以下の3つです。

瓶や梅に雑菌が付着している

カビの最大の原因は、瓶や梅自体に付着した雑菌です。消毒が不十分なまま仕込むと、わずか数日でカビが発生してしまうこともあります。

対策

- 保存瓶を熱湯消毒・アルコール消毒する

- 梅を洗った後、しっかり水気を拭き取る

空気に触れる部分がある

カビは空気がある場所で繁殖しやすいため、梅や砂糖が空気に触れたままになっていると危険です。

特に、瓶の上部や梅がシロップから出ている部分はカビが生えやすくなります。

対策

- 梅と砂糖を交互にしっかり重ねる(空気に触れにくくする)

- 砂糖が早く溶けるように瓶を毎日優しく揺する

- 発酵防止にもなるので、酢を少量加える

高温多湿の場所で保存している

湿気の多い場所や、気温が高すぎる場所で保存するとカビが発生しやすくなります。特に梅雨時期は要注意です。

対策

- 直射日光を避け、涼しい場所に保存

- 室温が高い場合は冷蔵庫保存も検討

ここまでの対策をしっかり行えば、カビのリスクを大幅に減らすことができます。

しかし、万が一カビが発生してしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

次の章では、カビが生えたときの対処法を解説します。

カビが発生したときの対処法とリカバリー術

万が一、梅シロップにカビが生えてしまった場合でも、状況によってはリカバリーできることがあります。

ただし、シロップ全体にカビが広がっていたり、異臭がする場合は、安全のために廃棄した方がよいでしょう。

ここでは、カビの種類ごとの対処法や、リカバリーのコツを解説します。

白い綿のようなカビが瓶の表面に浮いている場合

瓶の上部やシロップの表面に白いフワフワしたカビが生えている場合は、早めに取り除けばリカバリー可能です。

対処法

- 清潔なスプーンでカビをすくい取る

- シロップの表面に浮いているカビをできるだけ除去します。

- 清潔なガーゼやペーパーで表面を拭く

- 瓶の内側のカビが付着した部分も拭き取りましょう。

- 食品用アルコールまたは酢を加える

- 大さじ1~2杯の酢(またはレモン汁)を加えると、雑菌の繁殖を抑えられます。

- 冷蔵庫で保存する

- 発酵やカビの再発を防ぐため、冷蔵庫に入れます。

この状態なら、カビを除去した後に煮沸消毒すればシロップは使用可能です。

梅の実やシロップ全体に黒カビ・青カビが発生した場合

シロップの中に黒や青っぽいカビが見られる場合は、雑菌が広がっている可能性が高いため、基本的には廃棄することをおすすめします。

判断基準

- 表面だけならリカバリー可能 → すくい取って消毒

- 酸っぱい異臭がする → 廃棄する

- シロップが濁っている→ビンを振ることで、梅同士がぶつかって果肉が出てくることで濁ることがあります。

もし「できるだけ捨てたくない」という場合は、以下の方法で再利用できることもあります。

リカバリー術(シロップを捨てたくない場合)

- シロップをこして別の清潔な瓶に移す

- 目の細かい布や茶こしでカビのかけらを除去。

- 鍋で加熱して殺菌する

- シロップを80℃以上に加熱(沸騰させない)すると、カビ菌を死滅させられます。

- 消毒した瓶に移して冷蔵保存

- 煮沸消毒した清潔な瓶に入れ、冷蔵庫で保存。

ただし、加熱すると梅の風味が変わるため、風味を損ないたくない場合は、最初からカビを防ぐための管理を徹底するのがベストです。

どうしてもカビを防ぎたいなら「冷蔵保存」が最強

「カビが心配で何度も失敗してしまう…」という方は、仕込んだ直後から冷蔵庫で保存するのも一つの方法です。

低温環境ではカビが生えにくく、発酵も抑えられます。

ただし、冷蔵保存すると砂糖の溶ける速度が遅くなるため、毎日瓶を振って全体を均一にすることが重要です。

まとめ:正しい管理で失敗しない梅シロップ作りを

完熟梅を使った梅シロップは、甘くフルーティーで美味しい反面、発酵やカビのリスクが高くなります。

しかし、正しい作り方と管理方法を実践すれば、失敗せずに長期間楽しめるシロップが作れます。

梅シロップ作り成功のポイント

✅ 瓶と道具の消毒を徹底する(熱湯&アルコール消毒)

✅ 梅の水気をしっかり拭き取る(雑菌の繁殖を防ぐ)

✅ 直射日光を避け、涼しい場所で保存する

✅ 毎日瓶を軽く振り、均一に砂糖を溶かす

✅ 発酵やカビが気になる場合は冷蔵保存を検討

万が一カビが生えてしまった場合でも、適切な対処をすればリカバリー可能な場合があります。

しかし、安全を第一に考え、異臭やシロップの濁りがある場合は無理に使用せず、廃棄する判断も大切です。

しっかりポイントを押さえて、美味しい自家製梅シロップを楽しみましょう!

インスタグラムはこちら→https://www.instagram.com/tedukuri_hozonshoku

【台所の不安を、確かな安心に変えたいあなたへ】

「何となく体に良さそう」「何となく怖そう」という曖昧な状態のまま、食卓を整えていませんか?

私のステップメール講座**「5日間で不安を安心に変える『科学と伝統の食卓』」**では、管理栄養士・元CRC(治験コーディネーター)としての視点から、食品添加物の正しい見極め方や、情報に振り回されないための「食の物差し」を分かりやすくお伝えしています。

柿酢や味噌などの「手作り」を心から楽しむために、まずは根拠のある「安全の本質」を知り、自信を持って食材を選べるようになりませんか?

あなたも一緒に、根拠のある「安心な食卓」を整えていきましょう。