水分にとろみをつけるのはめんどくさい。急いでいるのにとろみがつかないから多めに入れると硬くなるし...と思っている人は多いでしょう。

それでは、とろみ剤について、この記事でしっかり学んでみて下さい。

私は、特別養護老人ホームで管理栄養士をしています。業務に追われてとろみ剤を多く入れ、硬すぎるお茶を提供する場面をよく見ました。

ムセる高齢者を見ていると、怖くなることもあると思います。しかし、介護の現場では業務に追われ、とろみ付けに時間をかけられない。

これではいけない!ということで、実際に職員に「薄い」「普通」「濃い」の三段階に分けたとろみ茶を飲んでもらう勉強会を実施しました。

その後、職員は誤嚥リスクのある全員の利用者に「薄い」とろみ茶を提供し始めました。

誤嚥やむせ込みは、ご本人にとっては非常に辛い症状です。しかし、水分は人間にとっては必要不可欠なので、避けるわけにもいきません。

また、とろみ剤の使い方を理解するにはとろみ剤の物性を知ることも非常に大切です。

この記事では、とろみ茶の飲み比べはしていただけませんが、とろみ剤や誤嚥防止に関する情報を詰め込みました。

ぜひ最後まで読んでいただき、よりよい高齢者支援に役立てて頂けると幸いです。

誤嚥ってなに?

この記事にたどりついた人は、誤嚥がどういうものかはご存じだと思います。

上の図のように、食べ物を噛んで(咀嚼:そしゃく)、本来なら食道に入る食べ物が、気道へ入ることです。

私たちが食べ物を食べると、上の図の喉頭蓋が気道の「蓋(ふた)」となり、食べ物は無事に食道へと入っていきます。

しかし、高齢になると喉頭蓋が下りるタイミングが遅くなります。

特に、水分が気道や食道に落ちるスピードは速いため、とろみ剤を使って水分が落ちるスピードを遅くさせるのです。

誤嚥の危険性

誤嚥の怖さは、気道に入った食べ物が気道を塞いで窒息することです。

また、水分や唾液、食べ物が気管や肺に留まることで、誤嚥性肺炎を発症することがあります。

誤嚥性肺炎は、飲み込む力が低下しているため、治療して回復しても、再発しやすいので、注意が必要です。

誤嚥を起こした時の症状

誤嚥している症状で分かりやすいのは、ムセが見られることです。

しかし、必ずムセるわけではありません。誤嚥している時に見られる症状を理解し、早期発見することが大切です。

誤嚥しているときの症状

- むせ込み

- 声がかすれる

- 呼吸しにくそうにしている

- ぐったりしている

- 顔色が青白い

嚥下機能の低下した利用者がいつもと様子が違う場合は、誤嚥を疑ってみる必要があります。

誤嚥予防の食事ケア

誤嚥対策は、とろみ剤の使用や食事形態を合わせるだけではありません。

食事時でも、注意しなければならないことが多くあります。

食事は1日3回摂りますので、その都度注意が必要です。

食事時の姿勢

食事時の姿勢はとても重要です。姿勢の良しあしが、嚥下機能に影響を与えます。

体を支えることが難しくなった人には、クッションで支えてみて下さい。

左右に傾くことなく、あごも上がらないように注意しましょう。顎が上がると、誤嚥しやすくなります。

食事の食べ方

私たちが食事をするとき、意識していませんが、食べ物をよく噛んでドロドロにし、ひとまとめにして飲み込みます。

つぶつぶの状態で口の中に広がった状態では、嚥下機能に問題がなくても、むせてしまいます。

咀嚼・嚥下機能が低下していても、無理なく食事が食べられるように、食事を工夫することが大切です。

- 誤嚥しにくい食材を選ぶ

- とろみをつける

- 嚥下機能に合わせた食事形態で提供する

- ゆっくりよく噛んで食べる

口腔ケアの重要性

誤嚥性肺炎は、唾液や食べ物が気管や肺に入ることで発症します。嚥下機能が低下することが原因です。

口の中には多くの細菌がいます。食後、口腔ケアをしないと、食べ物の栄養を利用して細菌が増殖してしまいます。

口腔ケアを行うことで、細菌を減らしておくことが、誤嚥性肺炎の予防につながります。

とろみ剤の基礎知識

私が働いていた特養で、食器洗浄を手伝ったときのこと。コップの底に、とろみ剤が固まっている...

ちゃんと混ぜていないな。ということで、どのようにとろみをつけているか確認したら、大変なことが発覚。

まず、水分のついていないコップに、とろみ剤を入れます。次に、やかんでお茶を注ぐ。終了。

とろみ剤のパッケージには、イラスト付きで使い方を表示していましたが、その後、混ぜるという工程が記載されていない(汗)。

介護職員は、勢いよくお茶を注ぐことで、対流でとろみ剤が溶けると思っていたとのことです。

メーカーに問い合わせ、混ぜなくていいのか確認したところ、混ぜないといけないとのことでした(汗)。

この一件で、私はとろみ剤についてかなり勉強することになりました。

とろみ剤の種類と特徴

| 種類 | 特徴 |

| でんぷん系(第一世代) | ・唾液や酵素の影響でとろみがなくなる ・とろみを付けるのに量が必要 ・においが変わる |

| グアーガム系(第二世代) | ・温度によってとろみにムラがでる ・少量でとろみがつく ・量が多いとベタツキが強くなる ・時間が経つと変化する |

| キサンタンガム系(第三世代) | ・透明感がある ・ベタツキが比較的抑えられる ・味の変化が少なく、においも少ない ・時間の経過で変化しにくい |

とろみ剤の選び方

とろみ剤は、決して安いものではありません。施設では、経営面を考慮して一番安いとろみ剤を採用することも少なくありません。

しかし、実際にとろみ剤を使った食べ物、飲み物を摂取する人の身になって選ぶことが大切です。

私の職場で、お茶を飲みたがらない利用者がいましたが、それはとろみ剤の影響ではないかと考えます。

おいしく飲むことができるとろみ剤の選び方をマスターしましょう。

おすすめの商品紹介

最近は、とろみ剤の質が向上し、ひと昔に比べて少量で早くとろみがつく商品も出てきました。

今人気なのは、クリニコの「つるりんこ」ですね。ひと昔前は、ソフティアも人気でした。

ただ、お値段が高めなので、機能性とお値段のバランスでしょうか。

サンプルなどで試してみて、使う人にとってベストなとろみ剤をじっくり選んでみて下さい。

とろみ剤の使い方【とろみ剤の物性を知ろう】

とろみ剤の使い方で、こんなことで困っていませんか。

それぞれの理由を解説しましょう。

基本的な使い方(混ぜ方、量)

しっかり時間をかけて混ぜます。とろみ剤の粒子が水分を吸収することで、とろみがつきます。

30秒以上混ぜると、お茶などはしっかりとろみがつきます。

また、時間とともにとろみが強くなるので、規定量以上入れないようにしないと、硬くなりすぎることも。

ダマにならないコツ

お茶にとろみ剤を入れてすぐに混ぜていますか。水分が付着すると、粒子同士がくっついてしまい、ダマになります。

一度くっつくと離れません。お茶を点てるように、小さな泡だて器を使って混ぜると、ダマになりにくいです(メーカーのアドバイスです)。

とろみがつきにくい食品への対応

タンパク質を多く含むもの、酸味があるものは、とろみがつきにくいです。

しかし、梅シロップで作ったジュースも、しっかり時間をかけて混ぜると、とろみ剤の量を増やさなくても、しっかりとろみがつきます。

味噌汁や牛乳など、高タンパク質用のとろみ剤も販売されています。

しかし、非常に高価ですので、時間をかけてしっかり混ぜることで解決できます。忙しいですが、しっかり混ぜましょう。

介護現場での経験

急いでとろみを付けると、とろみ剤を入れ過ぎて硬くなりすぎることはよくあると思います。

私も、そんな場面をよく見ていました。これではいけないと、開催した勉強会を紹介したいと思います。

私の経験した成功例

嚥下機能が低下した高齢者のために、お茶などにとろみをつけるのですが、その人に合ったとろみ具合でないと意味がありません。

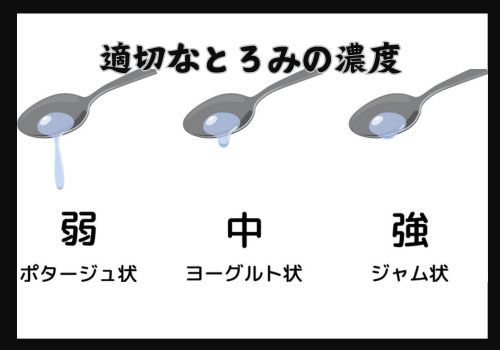

先に紹介したように、とろみの強さは薄い・普通・濃いと3段階に分けられます。

この三段階のとろみをすべて、職員に飲んでもらいました。

その日以降、この勉強会に参加したデイサービスでは、とろみ茶の濃度はすべて「薄い」とろみのお茶で提供することになりました。

職員への指導方法【とろみ剤の勉強会での職員の感想】

とろみ剤についていろいろ学び、介護職員にも生かしてほしくて実施した勉強会。

開催して本当によかったと思いました。少し強めのとろみをつけていた利用者も含め、全員薄いとろみに変更されました。

その理由は、自分が実際にとろみの強いとろみ茶を飲んで、いかにベタツキが強く、飲みにくいかが分かったからです。

やはり、自分で飲んでみないとわからないものです。家族や職場で試飲会などの実施もおすすめですよ。

よくある質問

介護現場での小さな困ったにお答えします。

途中でとろみがゆるくなる場合

食事介助をしていると、途中でとろみがゆるくなってくることがあるかもしれません。

そんな時は、小さい小皿に少量ずつ介助してみましょう。

スプーンで介助すると、唾液の影響でとろみがゆるくなってくることがあります。

小分けすることで、最後まで適切なとろみ具合を維持できますよ。

まとめ

- とろみ剤の選び方は味や色が変わらないものがよいでしょう

- とろみ剤はとろみがつくのに30秒以上かかることを肝に銘じましょう

- 時間の経過とともにとろみがつくので規定量以上入れるととろみが付き過ぎます

- とろみ剤を使用するときは必ずしっかり混ぜましょう

いまだかつてない高齢化を実現した私たちですが、平均寿命60代の頃には分からなかったのが嚥下障害という問題。

また、経験しないと歳をとったらどんなに大変か想像すらつきません。

お一人おひとりの人生の週末まで、飲食は続きます。少しでも快適な食生活を提供できるように取り組んでいきたいですね。

インスタグラムはこちら→https://www.instagram.com/tedukuri_hozonshoku