発酵食品ブームで、日々取り入れやすいのは納豆ですね。しかし、どうしても納豆が食べられないという人は多いですよね。

でも、納豆の何が苦手なのか、ちゃんと分析できていますか?もしかして、食わず嫌いなのでは...

納豆が苦手な理由に、においやネバネバがあります。しかし、最近はにおいが抑えられた商品も開発されています。

また、納豆単体ではなく、何かと混ぜることで苦手な問題を解消できるかもしれません。

この記事を読んで、納豆が苦手な理由をしっかり分析し、本当に苦手なのかを再認識してほしいです。

そして、納豆の効能を知ることで、納豆への苦手意識を克服しませんか。

納豆がきらいな理由

発酵のお話の前に、納豆のにおいとべたつきについてお話させて頂きます。

どうしてものにおいがダメ!ねばねばがダメ!という人は、どんなに発酵が体に良いと分かっても、試してみる気にはならないでしょうから。

でも、とりあえずはこの記事は最後まで読んで頂いて、「試してみようかな...」と思っていただけたらうれしいです。

納豆のネバネバの正体

納豆のネバネバの正体は、ポリグルタミン酸です。納豆菌が大豆を発酵する過程で、グルタミン酸とともに生産されます。

グルタミン酸は昆布に含まれる成分と同じもので、水に溶けやすくうま味としての役割を果します。

ポリグルタミン酸は水に溶けにくく、粘性を持ち、保水性を持ちます。食品の物性を調整役です。

納豆が糸を引くのは、ポリグルタミン酸が糸状の構造をしているためです。ただし、熱には弱く、火を通すと粘りは弱まります。

納豆のにおいはどう作られるのか

納豆のにおいの素は、イソ吉草酸やイソ酪酸です。

私自身は、納豆をくさいと思ったことが一度もありません。健康のために食べたくても食べられない人からは、羨ましいと言われます。

しかし、納豆嫌いの人からは「におわなっとう」はにおわないそうですよ。

納豆の製造工程を考えると、原料は大豆と納豆菌のみです。そう考えると、発酵の過程で生成される以外、原因はありませんね。

におわない納豆の菌は、「N64菌」を使って作られるそうです。これが、かなり効果があるようなので、一度試してみてはいかがでしょうか。

【まわりが嫌いだからきっとおいしくない】は損をする

私は兵庫県在住です。周りには、納豆がどうしても苦手という人が多いですね。

全国の納豆消費量ランキングでは、東北・関東が上位を占めますが、次に九州地方、そして四国・近畿地方と続きます。

これは、周囲の「おいしくない、まずい」という評判が影響していることも一因ではないでしょうか。

嗜好というのは、親が嫌いなものは食卓に出さないため、親子の嗜好が似ると言われています。

絶対ではありませんが、食べる機会はかなり少ないはずです。

食わず嫌いは、損をしますよ。ご自身の健康を考えて、チャレンジしてみませんか。

納豆はどう体にいいのか

納豆が体にいいことは、よく分かっていますね。大豆由来の栄養成分と、発酵されることでできる栄養成分があります。

では、どういいのかを深堀りしてみましょう。きっと、食べたくなりますよ。どんな効果ができるのでしょうか。

タンパク質

納豆は、大豆が原料です。大豆には、良質なたんぱく質が含まれています。

ヒトは、タンパク質でできています。筋肉の維持や髪・皮膚の状態を良好に保つための、食事摂取の基本です。

大豆イソフラボン

女性ホルモンに似た作用を持っており、骨粗しょう症の予防が期待できます。

レシチン

血中コレステロールを低下させる効果が期待できます。

食物繊維

食物繊維が豊富で、便秘解消が期待できます。また、納豆菌にも整腸作用があり、腸活にも有効です。

鉄

大豆には鉄分が多く含まれており、貧血予防が期待できます。

ビタミンB2

大豆が発酵することにより、ビタミンB2が数倍に増えます。

皮膚や髪の健康を維持し、脂質代謝を促す働きがあります。

ビタミンK

骨を丈夫にする働きがあり、骨粗しょう症予防が期待できます。

また、けがをして血が出たときに、血を止める働きを持ちます。

納豆を発酵させるメカニズム

ここでは、大豆が納豆菌で発酵されることによって、大豆の栄養がどう変化するのかを見ていきたいと思います。

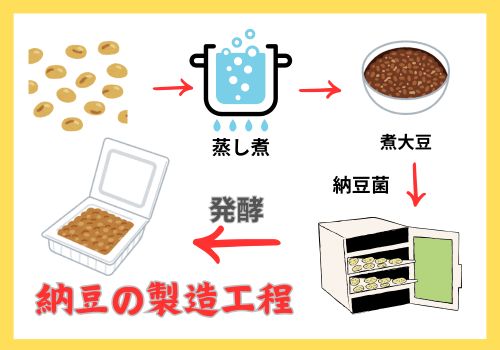

納豆ができるまで【発酵の過程】

納豆の製造過程は、非常にシンプルです。しかし、この中で起こる発酵は非常に奥深いものです。

納豆菌によって様々な酵素が生成され、大豆の栄養が分解され、より有効な栄養素が生成されます。

その中で最も有名なものは「ナットウキナーゼ」ではないでしょうか。

血液中のフィブリンというタンパク質を溶かす働きがあり、血栓症を改善が期待されています。

その他、アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼ、グルタミナーゼなどが納豆の風味づくりや栄養や保存性の向上に役立っています。

納豆は手作りできる

今では機械化された納豆づくりも、昔は手作業でした。藁(わら)に包まれた、いかにも「納豆」というあれです。

藁(わら)には、納豆菌が住み着いており、蒸し煮した大豆を包んで40度の環境で発酵させると出来上がりです。

しかし、現代では藁(わら)が入手しにくいので、簡単な方法をお教えしましょう。

自家製納豆の作り方

(材料)

- 大豆

- 納豆菌

(準備物)

- (あれば)ヨーグルトメーカー

- (なければ)クーラーボックスや発泡スチロールの箱

- 小分けできる容器...この容器に入れて発酵します

(手順)

- 大豆をよく洗い、1日(12時間程度)水につける

- 大豆を蒸し煮する

- 大豆に納豆菌をかけ、大豆一粒一粒に菌を付けるように混ぜる(大豆100gに対し、耳かき1杯で充分です)

- 発酵させる(40℃で24時間)

- 冷蔵庫で1日寝かす

1~5の過程で、大豆の蛋白質が分解され、様々な栄養成分がつくられます。

使用する大豆によって、味に違いがでると思われますので、楽しめるかもしれません。

におわないおすすめレシピ

一番のおすすめは、お好み焼きです。生地に納豆を混ぜて焼くことでネバネバが取れて、ソースのにおいで納豆臭さも分からないと思います。

まとめ

- 納豆のにおいはイソ吉草酸、イソ酪酸が原因

- 納豆のネバネバはポリグルタミン酸が主成分

- においがしない納豆は「N64菌」で作られた納豆を探そう

- ネバネバは熱によって減少する

- 苦手意識を持たず、いろんな食べ方を試してみよう

- 様々な栄養成分が含まれ、腸活その他に期待できる

私自身、朝ごはんをパンから納豆ごはんに変えたことで、便秘解消できました。

あなたもぜひ、苦手意識を持たずにチャレンジしてみてください。

インスタグラムはこちら→https://www.instagram.com/tedukuri_hozonshoku